Elektroautos sind ein Symbol für umweltfreundliche Mobilität, aber mit jedem Auto kommen auch viele Batterien, und was passiert mit denen, wenn sie nicht mehr funktionieren? Diese Frage bleibt oft unbeachtet, dabei gibt es sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Bedenken.

Zweites Leben für Batterien

Nicht alle Batterien müssen einfach entsorgt werden. Viele Elektromobilitätsbatterien haben nach ihrem Einsatz in Fahrzeugen noch beeindruckende 70 bis 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Während sie für den direkten Einsatz im Auto nicht mehr ausreichend sind, können sie ein zweites Leben in Speicherlösungen für Haushalte oder Unternehmen finden.

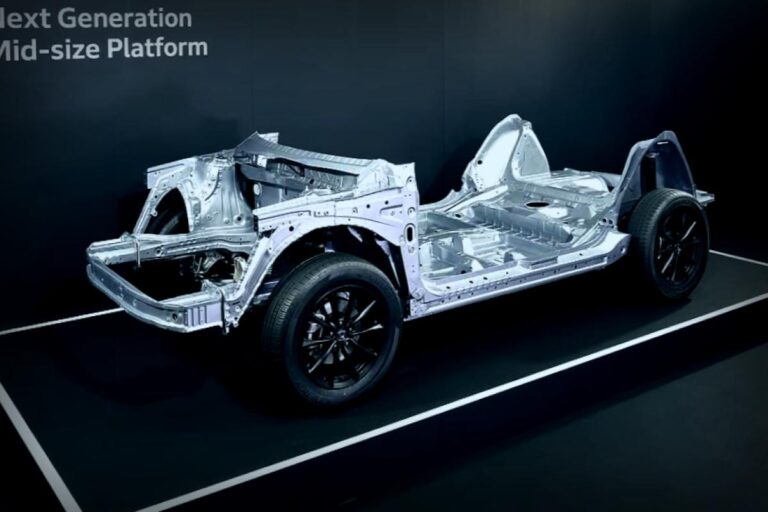

Statt sie einfach zu schreddern, was eine enorme Verschwendung wäre, hat das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) zusammen mit der EDAG Production Solutions GmbH eine innovative und automatisierte Demontageanlage in Chemnitz entwickelt. Diese Anlage nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um die Batterien auf ein Modul- und Zellebene zu zerlegen, wobei ein „State of Health“-System (SoH) hilft, die Teile zu identifizieren, die wiederverwendet werden können. Eine interessante Pressemitteilung dazu findest du hier.

Einige intakte Zellen kehren sogar in neue Batterien zurück. Jene Komponenten, die nicht mehr verwendbar sind, werden gezielt rezykliert, einschließlich wertvoller Materialien wie Lithium und Kobalt. So wird nicht nur die Lebensdauer der Teile verlängert, sondern auch der energieintensive Neubau verringert.

Die Wendung ist dringend notwendig

Ein Bericht der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) stellt fest, dass in der EU die Zahl der alten Batterien bis 2030 auf über das Zehnfache ansteigen könnte. Unsere derzeitigen Recyclingmethoden sind dafür nicht ausreichend.

Aktuell sehen wir bereits einen Rückstand: Die Quote für die Sammlung tragbarer Batterien betrug 2022 laut Eurostat nur etwa 45 Prozent. Die neuen EU-Richtlinien zu Batterien ((EU) 2023/1542) legen fest, dass gewisse Anteile recycelter Materialien ab 2031 in neuen Batterien enthalten sein müssen – etwa 6 Prozent Lithium und 16 Prozent Kobalt.

Das große Problem ist: Europa hat bislang nur rund 10 Prozent der nötigen Recyclingkapazitäten aufgebaut. Laut dem T&E-Bericht könnten bis 2030 bis zu 14 Prozent des Lithium-, 25 Prozent des Kobalt- und 16 Prozent des Nickelbedarfs durch Recyclinganfänge gedeckt werden. Das würde unsere Abhängigkeit von Importen signifikant reduzieren.

Globale Ansätze und Initiativen

In Chemnitz wird Pionierarbeit geleistet, aber auch weltweit gibt es innovative Ideen:

- Ascend Elements und Elemental Strategic Metals haben in Polen eine Recyclinginfrastruktur gestartet und planen, auch in Deutschland tätig zu werden.

- CATL, der größte Batteriehersteller der Welt, bringt sein umfassendes Recycling- und Batterie-Wechselsystem nach Europa.

- In den USA zeigt Redwood Materials, dass über 95 Prozent der wertvollen Materialien aus alten Lithium-Ionen-Batterien zurückgewonnen werden können.

Diese neuen Ansätze betonen die Wichtigkeit von Second-Life-Anwendungen und geschlossenen Kreisläufen, um die Umweltbilanz von Elektroautos effektiver zu verbessern.

Wichtiger Ansatz zum Handeln

Die neuartige Anlage vom Fraunhofer IWU ermöglicht es, intakte Module für eine zweite Verwendung einzusetzen. Dadurch wird die Notwendigkeit einer ressourcenintensiven Neuherstellung gemindert, was nicht nur kostensparend ist, sondern auch zur Reduzierung von Emissionen beiträgt.

Zusätzlich erweitern standardisierte Prozesse und datengestützte Vorgehensweisen die Möglichkeiten zur Fachkräfteausbildung und eröffnen neue berufliche Perspektiven. Der Ansatz verfolgt zudem die Vorgaben der EU und stellt sicher, dass Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung ins Zentrum rücken.

Falls die Problematiken rund um alte Elektroauto-Batterien ignoriert werden, könnten die Kosten schnell steigen. Doch die automatisierte Second-Life-Strategie, wie sie in Chemnitz bereits Erfolgscharakter hat, zeigt, dass Batterien eine zweite Chance erhalten sollten, bevor sie recycelt werden. Damit wirklich das volle Potenzial ausgeschöpft wird, müssen Politik, Industrie und Verbraucher gemeinsam anpacken und den Wandel aktiv gestalten.

Quellen: Fraunhofer IWU; „From waste to value: Why battery recycling is Europe’s chance for resource sufficiency and a low-impact supply chain“ (T&E, 2024); Eurostat; Amtsblatt der Europäischen Union